『あの人図鑑』

イチトニ編集部員がいま、気になる人。一体どんな人?どんなことを考え、感じながら活動している?そんな「あの人」へ、インタビューしてみるコラムです。

#01 kami/ 浪江由唯

2021年11月21日(日)にSURUCCHAにて開催したワークショップ「世界の紙でレターセットをつくろう」。この日のゲスト講師には、kami/(かみひとえ)の浪江由唯さんをお迎えしました。kami/の活動について、紙に興味を持ったきっかけなどについて、浪江さんへインタビューしてみました。

―ではまず、自己紹介をお願いします!

世界中でつくられている手仕事の紙を未来に残していくための活動をしています、kami/(かみひとえ)の浪江由唯です。現在は大洲和紙の産地である愛媛県内子町を拠点に、「kami/の実験室」というシェアアトリエを運営したり、各地で紙の展示販売やワークショップ、トークイベントなどを行なっています。

―そもそも浪江さんは、どんなきっかけで紙に興味を持つようになったのですか?

最初のきっかけは、中学生の時に家族旅行で「国立民族博物館」を訪れたことですね。人の手で作られたものって面白いなあと感じて、工芸品などに興味を持つようになったんです。そして、大学生の頃に青春18きっぷで全国の工房巡りをしていたのですが、その中で訪れた高知県にある「かみこや」という工房兼民宿で初めて和紙を漉く体験をしました。原料を刈り取るところから体験させてもらったことで、紙は本当に木と水だけで出来ている、ということを実感したんです。大学では文化人類学を専攻していたのですが、アジアの紙、特にネパールの手漉き紙であるロクタペーパーについて研究し、調査のため現地に足を運びました。

―大学を卒業されてからは、どうされていたのですか?

卒業後は、岡山県にある雑貨メーカーに就職しました。けれども、やっぱり紙に惹かれ続けていて…。2019年の春に2年勤めた会社を退職し、世界中の紙工房や印刷工房を巡る旅に出ることにしました。大学時代にネパールへ訪れた時、それまで日本では見たことがない紙との出会いに衝撃を受けたりしたので、世界中を巡ったらもっと驚きや発見があるだろうなあと、いつか旅をしたいと思っていたんです。

―紙のために、世界を旅してしまうなんて驚きですが、浪江さんの紙へのまっすぐな思いが伝わってきます。どんな旅になりましたか?

タイからスタートし、15カ国を303日かけて巡る旅になりました。タイのサーペーパー、ネパールのロクタペーパー、メキシコのアマテペーパーなど、さまざまな紙や人との出会いがありました。特に印象に残っているのは、メキシコのアマテペーパー。漉いてつくるのではなく、叩いてつくる紙だったんです。とても衝撃的でした。その他には、ベトナムでは手漉き紙の工房が全国で5軒しか残っていないことを知り、手仕事の紙を今後に継いでいくために起業した同年代の女性たちに出会いました。国は違えど同じ志を持って活動されている人たちの存在は今でも心に強く残っています。

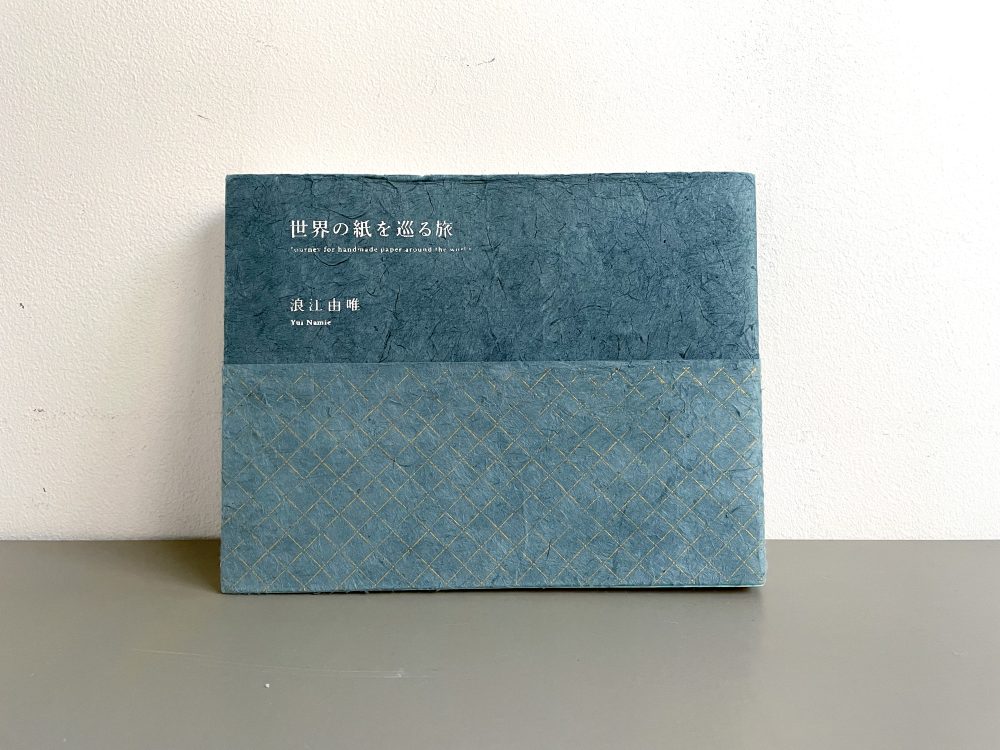

―帰国後には、旅のことを記録した『世界の紙を巡る旅』を出版されたそうですが、どんな本なのでしょうか。

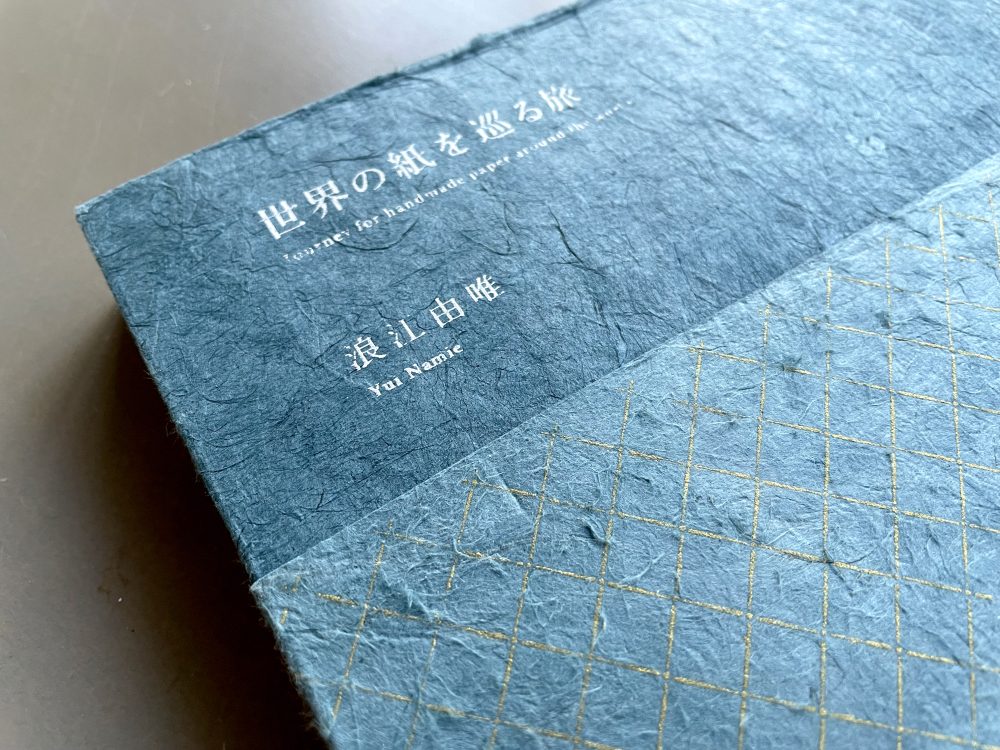

旅の中で見たこと、感じたこと、出会った人や紙について、ずっと残る形にまとめて残したい、と思っていた時、この本を編集してくれた「烽火書房」の嶋田さんという方から連絡をもらって、一緒に本をつくってくださることになりました。こだわったポイントはいくつかあるのですが、まず、本の表紙。直輸入したネパールのロクタペーパーを使用していて、一枚ずつデザインとタイトルを私がシルクスクリーンで印刷しました。スリマッカを使用して、初版の2,000部分を全て手作業で(笑)。この本は世界の紙のことを記す本だからこそ、紙や仕様にはこだわりたいと思っていたんですよね。手間がかかって大変でしたけれど、時間さえあればできることを詰め込めばいけるな、と(笑)。また、こだわりつつも手に取りやすい価格にするために、クラウドファンディングを実施したのですが、目標金額を大きく超える支援をいただくことができたんです。支援いただいた395名の方のおかげで実現した仕様なので、とても感謝しています。

ネパールのロクタペーパーに、浪江さんが1枚1枚シルクスクリーンでプリントされた表紙。

―旅を終え、本を出版され、各地でのワークショップやトークイベントなどを開催し、ひっぱりだこのようですが、現在の浪江さんの活動についても教えてください。

2021年9月に、愛媛県内子町にある廃校を活用した「みそぎの里」という場所に、「kami/の実験室」というシェアアトリエ兼ショップをオープンしました。紙漉きの体験ができる道具や、製本機や断裁機などの設備を用意して、紙でつくることに興味がある人が誰でも気軽に利用できるようなアトリエを目指しています。あとは、世界や日本の紙をセレクトし販売もしているので、誰かに贈る手紙を紙からこだわって選びたい人にはぜひ来て見てもらえたら嬉しいですね。ちなみにこの「kami/の実験室」は理科室で運営しているのですが、図工室には活版印刷所、家庭科室には古道具と珈琲のお店も入っているんです。新たな入居者の方も増えていく予定で、とても面白い場所になりそうです。

―これからの目標や目指していることについて、聞かせてください。

今後は、全国各地の紙工房を回ったり住んでいる地域の畑で和紙原料を栽培したり、和紙をより深く知るための活動をしていきたいです。その拠点としてみそぎの里の実験室があり、ゆくゆくは他の地域で和紙や手仕事の紙に携わっていらっしゃる方々も集まって情報交換や試作ができるような機会を作って行けたらと思っています。

―ありがとうございました!

浪江さんのことをもっと詳しく知りたい方は、下記のリンクから「note」を覗いてみてください。世界の紙を巡る旅の最終の記録や、綴られた言葉たちを読むことができますよ。最新情報は各SNSをご覧ください。

浪江由唯(kami/ かみひとえ)

手仕事の紙を未来に残すことを目指し、2018年に「kami/(かみひとえ)」を立ち上げる。屋号には、紙いちまいほどの僅かな違いにこだわって活動し、紙いちまいでできることの可能性を提案し続けたいという思いをこめている。2019年3月~2020年1月まで世界15ヵ国の紙と印刷の工房を訪問し、書籍『世界の紙を巡る旅』を出版。現在は、日本で紙の展示販売やワークショップ、講演を行う。

▷note

編集室おすすめ8 8

イチトニ編集室とは

イチトニ編集室は、様々なヒト・モノ・コトにまつわる「一歩目二歩目」をテーマにしてご紹介していくWEBメディアです。1TO2 BLDGのスタッフが編集者となり、個人や事業者の昔から現在、新しく生まれたモノや古くから続くモノなど、私たちの目線で見て、面白いな、知ってもらいたいな、と思ったことを記事にしていきます。

お知らせ0 1

人気の記事

人気のキーワード